国際

10月15日(土)本校生徒4名が、サステナブルブランド国際会議 student ambassador 東北大会に参加しました。

日本大学工学部を会場に、東北各地からたくさんの高校生が集い、「サステナビリティ(持続可能性)」をビジネスに取り入れる企業の取組からSDGsについて学び、ディスカッションを通して、学びを深めるイベントです。冒頭の挨拶では、品川郡山市長もかけつけてくださり、激励のお言葉をくださいました。

午前中の基調講演では、プロギングジャパンの常田英一朗様から、フィットネスとゴミ拾いを組み合わせた「プロギング」というイベントを通じて「興味がない人も巻き込んで行うSDGsアクション」について学ぶことができました。「みんながハッピーな社会かつSDGsを達成する」という言葉は、生徒達の活動の大きなヒントとなりました。

午後は、いよいよテーマごとに分かれて、ディスカッションを行います。初めて出会う生徒とうまく話ができるか不安そうな生徒もいましたが、お昼の時間を一緒に過ごすことで、あっという間に仲良くなっているようでした。

本校の分科会では、「TRAVEL×MORE」(郡山中央交通株式会社様)、「SDGsと報道」(福島民報社様)について、それぞれお話をいただいた後、グループごとにディスカッションを行いました。本校生徒のグループのテーマは、「新聞社と一緒にSDGs実現へ活動するとしたら何をしたいか?」です。それぞれのグループごとにいろいろな意見を出し合います。企業の講師の方や学生メンターからもアドバイスをいただき、考えを深めていきます。

ディスカッションの内容を模造紙にまとめて、グループごとに発表しました。他のグループの発表のよかったところや感想をメモしながら、聞きます。

それぞれのテーマごとに代表発表のグループを決めて、全体会で発表しました。

学生メンターや講師の先生方から、多くの学びが得られた1日でした。

このあと、本日の学びを生かし、全国大会を目指して論文を作成します。

関係されたすべての方々に深く感謝申し上げます。

あさか開成高校からはじめる SDGsアクション!

(生徒の感想より)

・SDGsの1つの項目は他の他の項目も関わっているためゴールが難しいという言葉で、ひとつを解決しても意味が無いのかなと感じた。グループディスカッションでは90分という短い時間だったが、簡単な探究活動のようでとても楽しかった。他の人の話は、私にはない考えで視野を広くして考えているなと思った。これからを担う世代の人が集まり、他県の人と交流することで話の深め方や進め方がわかり大きな学びとなった。

・私はこの行事に参加してSDGs についてもっと詳しく知ることができました。自分が毎日あってる人ではなく、他校や初対面の人と話し合って、考えをまとめて発表するという貴重な体験は、他のところではできないと思うので、SDGSに関心のある人人はぜひ参加して欲しいです。

・自分達が主体となって企業と協力し、地域の課題やSDGsの問題に取り組む事で、世界がより良くなることを学べた。

国際

10月17日(月)はSDGsDayです。今月は、2年1組からの提言です。

お昼休みの放送で「世界には、教育を受けられない子どもがたくさんいます。その現状を知り、私たちが質の高い教育を受けられることに感謝して過ごしましょう。」と全校生徒にむけて伝えました。

生徒達は、国際部のGoogleClassroomにより、世界の教育の現状を伝える動画を視聴し、感想を入力します。

教育とは何か、考えるよい機会になっています。今月、一年生は国際理解講座で、ラオスに学校を建てるプロジェクトを行っている宍戸様の講演会が予定されています。この機会に、しっかりと考え、学ぶことの意義を再確認してほしいと思います。

10月SDGsDay2-1.pdf

生徒会

私達aenergyは、1・2年女子4名で結成し、KPOPアイドルのカバーダンス(TWICE、aespa、NMIXX、JYPark)を披露しました。2年生の先輩は、バレエ「オーロラ姫第3章のヴァリエーション」も披露しました。全員で練習する時間がなかったので、1回の練習に集中しました。フォーメンションも1から自分たちで考えて、本番ギリギリで完成させました。本番直前に、急遽もう1曲踊ることになり焦りましたが、なんとか間に合わせました。リハーサルも順調でした。また、イヤカフをお揃いにしてモチベも爆上げしました。しかし本番、まぁいろんなことが起きて完璧なステージではなく悔しかったです。しかし、みんなで最後まで踊り切ることができて良かったです。あんな大きい有志のステージに立てたことがとっても嬉しいし、楽しかったです。ステージに立てたことがとっても嬉しいし、楽しかったです。aenergyのみんなにも感謝です。 カムサハムニダ〜

本校は、自分の思いや考えを表現できる楽しい高校です。1人1人の意見を出せたからこそ、今回の3年に1度の大文化祭を楽しいものにすることができたと思います。皆さん、これから受験を乗り越えなくてはならないと思います。それはとても苦しく大変なことですが、自分が高校生になった姿をモチベーションにして頑張ってください。最後にもう1度言います。あさか開成高校は、本っっっっっ当に楽しいです。

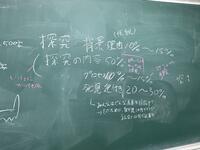

10月13日(木)に第10回目の『探究カフェ』を開催しました。

1年生の探究活動も分野別に分かれ本格化していくこと、2年生は中間発表を行うということで『探究カフェ』のスタッフが各教室を見学しました。生徒の活動の様子を見ることにより、より効果的な指導をするための情報収集を行いました。スタッフも日々勉強中です。

3年生は下級生とのポスターセッションも終了し、いよいよ報告書の作成に入っていくということで、まとめ方や報告書の作成方法などをスタッフからレクチャーを受けていました。また、面接練習に来てくれた生徒もいました。緊張しながらも良い経験になったのではないでしょうか。

『探究カフェ』の最近の流行は「折り紙」です。「折り紙」の世界に魅せられた人がどんどん増加中です。教室にも高度な技術が必要な作品が飾られています。ぜひ作品も見に来てください。

こばてぃ( 小林直輝さん)、もんごー(櫻井龍太郎さん)、いつもありがとうございます。

次回は10月20日(木)です。 ちょっとした疑問・質問にも丁寧にお答えしますので、『探究カフェ』をどんどん活用してください。みなさんのお越しをお待ちしています。

進路

部活・委員会

今年の6月1日から本校に留学してきたイタリア人のヤコポ君は、日本の伝統文化である剣道に興味を持ち、本校教頭の荒義紀先生ご指導のもと、稽古に励んできました。どこかでその成果を発揮できないか考えていたところ、県南地区高体連剣道専門部の先生方のご厚意により、地区新人大会の際、特別にエキシビションマッチを設定していただけることになりました。

会場前での写真です。荒先生にプレゼントしてもらった特製垂袋を付け、気合いが入っております。

1日目の全日程終了後、いよいよヤコポ君の出番です。戦いに臨む気迫と若干の不安が入り混じった良い表情です。

準備が整い、試合場に入ろうとするヤコポ君。先ほどまでは緊張気味でしたが、対戦相手を前に、覚悟が決まったようです。

ヤコポ君の相手をしてくれるのは、学法石川高校の2選手。どちらも高校から剣道を始めたそうで、顧問の後藤寛明先生から今回の趣旨を説明していただき、相手を務めてくれることになりました。

試合の様子は以下の動画をご覧ください。

④1試合目.MOV

⑤2試合目.MOV

試合は2分三本勝負。動画を観ていただけると分かりますが、学法石川高校の両選手がヤコポ君の良いところを上手に引き出してくれています。ヤコポ君も、日頃磨いてきた跳び込み面や返し胴、出ばな小手などを積極的に出していました。

その日の大会に出場した各校の男子選手が試合場後方で観戦していましたが、ヤコポ君が良い技を出すたびに大きな拍手を送ってくれました。それに乗せられるように、ヤコポ君の発する気合いも激しさを増し、素晴らしい雰囲気の中、試合をすることが出来ました。

試合終了後、学法石川高校の選手と記念撮影です(ヤコポ君の両隣が相手を務めてくれた選手)。

観戦していた多くの選手から声をかけてもらいました。まさに、剣道を通した国際交流です。

審判を務めてくださった(左から)金澤克美先生(岩瀬農業)、有賀久芳先生(安積)、正木克也先生(安積)と一緒に写真撮影です。

この場を語る上で忘れてならないのは、先生方への感謝です。公式戦の最中に(翌日も大会)このような機会を設けていただき、審判までかって出てくださいました。さらには、後藤先生から面手拭いのプレゼントもありました。先生方の懐の深さや高校生を思いやる気持ちで、心がぽかぽかと温まりました。

この日サポート役として帯同してくれた本校3年生の櫻井優和君にも感謝です。彼は、本校で培った英語力とボディランゲージを駆使し、試合に向けて稽古に励むヤコポ君を一生懸命指導してくれました。

この企画は、様々な縁とみなさんのご助力によって実現することができました。剣道の持つ魅力や可能性、そこに携わる方々の優しさや愛情に触れることができ、私自身にとっても貴重な体験となりました。

最後に、その後のヤコポ君について。今回の経験が彼の剣道愛に火を付けたようで、自らホストファミリーにお願いし、近隣で行われている稽古会に参加し始めたようです。今月イタリアに帰国しますが、ヤコポ君の修行はまだまだ続きます。

著:剣道部顧問 安藤英貴

9月30日(金)に25期生の総合的な探究の時間成果発表会を行いました。

合計12名の代表による発表はこれまでの取り組み状況の苦労や新たな気づき、解決に向けた方策の提示などがあり、どれも内容の濃いものばかりでした。質問も多く出て活気のある発表会となりました。3年生の勇姿を目の当たりにして1・2年生の知的好奇心にも火がついたかも知れません。先生方も素晴らしい発表に驚きと感動で盛り上がりました。

1年生は探究活動の本格化に向けて、2年生は中間発表に向けて、3年生の今回の発表の良い部分を吸収し、生かしてほしいと思います。来週には他の3年生によるポスターセッションも行われます。3年生の取り組みを引き継ぐことも可能ですので、積極的に3年生の話を聞いてみてください。

今年度はGoogle Meetの活用、講師を招いての講評などの新しい取り組みも多々ありました。成果発表会の開催方法・内容についてより工夫をしていきたいと思います。これからのあさか開成高校、生徒の活動を楽しみにしていてください。

9月29日(木)に第9回目の『探究カフェ』が開催されました。

3年生は通常授業で、進路活動と探究活動を絡めた相談に来た生徒、フリースペースで折り紙をスタッフにレクチャーしてくれた生徒、自身の探究活動での取り組みの作業をする生徒などが利用してくれました。活用の仕方は様々です。自分なりの空間の楽しみ方を考えてみてください。

『探究カフェ』の効果的な活用についてスタッフミーティングも行いました。生徒のみなさんの学びの支援をしていきたいと思いますので、要望等があれば声をかけてください。

今回はこばてぃ( 小林直輝さん)もんごー(櫻井龍太郎さん)、綾さんの3人でした。ありがとうございました。

次回は10月13日(木)です。 みなさんのお越しをお待ちしています。