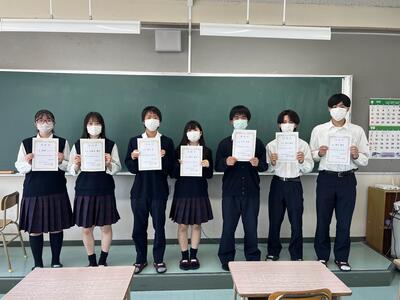

21日の生徒会選挙を経て、本日7名の新役員に校長先生より認証状が交付されました。生徒会長には、2年3組國分葵心さん。副会長には、2年3組小野寺陽泉さんと1年4組難波らんらさん。書記には、2年1組冨塚歩さんと、2年4組増子輝良さん。会計には、2年1組庄子諒太さんと1年1組力丸稜太さんにそれぞれ交付されました。

生徒会長の國分葵心さんより

「この度、生徒会長に任命された國分葵心です。この生徒会役員が一丸となり、皆さんが過ごしやすい学校を目指し尽力していきます。そのためにも、各公約の実現を目指し活動していきます。新生徒会をよろしくお願いします。」

国際

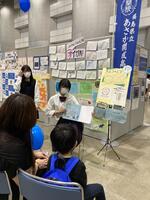

9月24日(土)25日(日)の2日間、郡山市のビッグパレットふくしまで開かれた「SDGs博」に、本校日本文化部と読み聞かせボランティア部オイガが参加して参りました。

当日は、日本文化部が考案し、平田屋様とNPOしんせい様のご協力で完成した「きぼうのとりまんじゅう」(にんじんパウダーとブルーベリー餡入り)と「ハイブリッド和菓子」、「きぼうのとりクッキー」(にんじんパウダー入りクッキーとよもぎクッキー)が販売されました。また、読み聞かせボランティア部オイガは、SDGs缶バッチづくりと新聞紙バッグのワークショップを行いました。たくさんの方にお越しいただき、たのしい時間を過ごすことができました。販売したお菓子は、両日とも完売しました。

初日には、本校3年生の大和田麗さんが、福島県知事内堀様、あばれる君とのトークセッションに参加しました。2日目には、本校フラ・タヒチアンダンス同好会ALOHAの演舞があり、フィナーレには3年生の箭内佑都くんがステージに上がり、県内の中学生高校生とともに会場を盛り上げました。

県内外の約100の企業・団体が出展するブースに刺激を受け、SDGsを楽しく学び、生活に取り入れることの大切さを改めて感じました。

主催の福島民報社はじめ、本校の取組に関心を持って来てくださった方々、参加してくださった方々、お菓子をお買い上げくださった方々、励ましのお言葉をくださった方々、本当にありがとうございました。生徒の活動の励みになります。

あさか開成高校からはじめるSDGsアクション!

国際

今月のSDGs Dayの提言は、2年2組からです。『毎日当たり前に使っている水について知り、自分の生活を振り返り、改善できることをしよう!』

私たちは、普段当たり前に水を使いますが、人間が使える地球上の水は地球全体の0.01%しかありません。また、私たちが生活で汚した水を川に流したり、人が使えるようにしたりするためには、もとの水の数倍のきれいな水が必要になります。限りある水を無駄にしないために、節水、洗剤やシャンプーの使用量に気をつけるなど、普段の生活で自分が改善できそうなことを探し、実践してみてください!

9月SDGsday ポスター.pdf

国際

留学生として本校で学ぶ生徒のための、ホストファミリーを募集しています。短期でも可能です。

コロナ禍でなかなか海外に行けないこのご時世です。日本にいながらにして、家族まるごと異文化交流できるチャンスです。

ご興味のあるご家庭向けの説明会を実施しますので、興味のあるご家庭は、生徒を通じてお申し込みください。

なお、一般の方向けのオンライン説明会もあります。

詳しくは、こちらをご覧ください。→AFSホストファミリー募集説明会(オンライン 2022年9月 郡山ver) (1).pdf

国際

ヤコポくん(イタリア)とトラビスくん(タイランド)は、日本の文化を学ぶために、「書道」や「日本の伝統と文化(華道・茶道)」の授業を本校生徒と一緒に受けています。

↓ こちらは、ヤコポくんの作品です。なかなかのセンスだと、先生からお褒めの言葉をいただきました。

↓ こちらは、トラビスくんの作品です。はじめての華道体験で、りんどうの紫色が気に入ったそうです。黄色の花は、マリーゴールドだそうです。黄色と紫のコントラストが素敵です。

国際

本年度2人目の留学生が本校にやってきました。

トラビス・ガンウォンワッタナくんです。タイランドから来ました。

英語と日本語勉強してきたので、日本語の挨拶もとても上手です。

初日は、先生方への挨拶と全校生徒への挨拶をしたあと、さっそく、本校生徒と一緒に授業を受けました。

ホームルームは、1年3組です。これからの交流が楽しみです。

国際

8月20日(土)21日(日)1年生~2年生の希望者生徒51名、教員4名が「裏磐梯ウォーターエデュケーション日帰りツアー」に参加して参りました。8月3日の大雨で当初の予定が延期になっていたため、待ちに待ったイベントです。

このツアーは、裏磐梯観光活性化協議会様の企画で実施されたもので、裏磐梯地域における誘客の推進につながる、楽しく学べるSDGs学習旅行のプランニングを目的としています。これまで、本校で2回、今回参加した生徒を含め、多くの生徒を対象とした講座(裏磐梯の水環境と多様性)とグループワーク・ディスカッション(裏磐梯でやってみたいこと・楽しくてためになる観光プランを考えよう)を行いました。その学びの中で生まれたアイディアも、今回のツアープランに生かされています。(下の写真が、事前ミーティングの様子です。)

当日は、天気に恵まれ(20日は少し雨に降られましたが)、8:00に学校に集合し、元気に出発です。

グランデコに向かう途中、3日の大雨で道路が崩れている場所をいくつも見ました。ニュースで見た通行止めになった道路は今も通れず、迂回道路を使っていました。これらの姿には、自然の脅威を感じます。

裏磐梯グランデコ東急ホテルに到着すると、午前中のプログラム「百貫清水トレッキング」を案内してくださる、富良野自然塾裏磐梯校の校長先生が笑顔でお出迎えしてくれました。トレッキングの持ち物の確認を済ませ、いざ、ロープウェイで山頂へ。ロープウェイから見える磐梯山を望む絶景に、わくわくが止まりません!山頂に到着するとすぐ、旅する蝶「アサギマダラ」が私たちを出迎えてくれました。その幻想的な風景、海を越えて何千キロもの距離を旅する「アサギマダラ」の姿に、浪漫を感じずにはいられません。まだ、解明されていないことが多いため、捕獲した成虫の翅の半透明部分に捕獲場所等をマジックで記入(マーキング)、放蝶するという方法で個体識別を行っているそうです。可憐な姿に秘めた力強い羽ばたきに感動する生徒達でした。

いよいよ、校長先生から、歩き方のポイントを教えていただき、片道60分の百貫清水トレッキングのスタートです。途中、校長先生と2名のインストラクターの先生からガイドしていただきながら、進みます。ヨツバヒヨドリに群がるアアギマダラの姿や美しいリンドウの花に癒やされながら、ブナの原生林を歩いていくと、360度回転した珍しいブナの木に出会います。さらに、その先のデコ平湿原の木道を過ぎると大きなブナの木がありました。その大きな幹に聴診器を当てると、なんと、低い音で樹液が流れる音が聞こえてくるではありませんか!「一本のブナの木から8トンもの水がわき出る」とも言われています。「森のダム」と言われるブナの自然林の大いなる力に感動する瞬間です。

そして、しばらく歩くと、いよいよ今回の目的地「百貫清水」に到着です。日本百名水の「小野川湧水」の源流部に位置する湧水です。おそるおそる、その湧き出る水を飲んでみると、冷たく、透き通ったおいしさです。試しに持ってきた「郡山の水」と飲み比べてみると、全く違うと確信しました。その昔、百貫(=千五百万円)の値以上に価値があると讃えられたそうです。ロープウェイがなかった時代、この水を求めて、山を登った先人達を思いながら、何百年も越えてきた湧水を味わう一同でした。猪苗代湖に流れる水源地「百貫清水」を後に、来た道を戻ります。大雨で流れた土砂や崩れた道、小川を飛び越え、木道を歩きながら、自然の美しさと大いなる力、そして脅威を感じたトレッキングでした。

ランチは、ホテルのカフェでおいしいチキンカレーをいただきました。トレッキングのあとのご飯は格別で、細身の体で、大盛りおかわりをする生徒もたくさんいました。

午後のプログラムは、小野川湖に移動して「カヌー・SUP体験」です。ライフジャケットを着用して、いざ小野川湖へ!穏やかな湖面で、思う存分楽しみました。インストラクターの楽しくて、ためになるクイズに答えながら、大きな湖を進みます。見えてきた磐梯山の雄大さに息を飲む一幕もありました。

カヌーやSUPの操作にも慣れてきたころ、「みんなでアート」に挑戦です。インストラクターの指示に従い、カヌーを横に連結させて、端のメンバーの手を静かに離していくと,,,なんと、「カヌーでフラワー」ができあがりました。大きな歓声とともに、その姿をドローンで撮影してもらい、「みんなでアート」の完成です。SUPでも、同じように挑戦しました。みんなで協力して作り上げたアートは、楽しい思い出となりました。

体験のあと、小野川湖の生き物たちを見せていただきました。「川エビ」や「カワニナ」、「イワナ」の稚魚の姿に、「釣りもやりたい!」「湖で実際に見てみたい!」の声も。インストラクターから「(餌になる)カワニナがいるから、小野川湖には蛍がたくさん飛び交うんだよ。」のお話に、満点の星空に飛び交う蛍の小野川湖を想像し、うっとりする生徒達でした。そして、この美しい水環境を守ることの大切さを実感しました。また、道中や小野川湖の周辺に咲いていた「オオハンゴンソウ」が多いことにも気がつきました。背の高いコスモスのようなかわいらしい姿の「オオハンゴンソウ」。群生していると、黄色のじゅうたんのようで美しいのですが、この花が「特定外来生物」。つまり、「外来生物法」により、栽培したり、生きたまま運搬したりすることなどが禁止されており、違反すると重い罰則が科せられます。「オオハンゴンソウ」は、北アメリカ原産のキク科の多年生の植物で、日本へは明治中期に観賞用として導入され、 1955年に野生化が確認.されたそうです。繁殖力が強く、在来の植物と競合して駆逐してしまうため、駆除しなければならない植物です。また、裏磐梯には、「ウチダザリガニ」という、特定外来生物もいて、駆除対象となっています。生物の多様性を脅かす「特定外来生物」について考えさせられました。

充実した一日に大満足の生徒達。今回のモニターツアーを通して、何を考え、どのようなアイディアがでるのか、楽しみです。

今回お世話になった「裏磐梯観光活性化協議会」「裏磐梯グランデコ東急ホテル」のみなさまに、深く感謝いたします。

『探究カフェ』開催しました

9月8日(木)に第8回目の『探究カフェ』が開催されました。

久しぶりの開催ということもあり、 いつもより少し緊張しましたが、 通常どおり生徒の笑顔と活動がみられました。

今回は臨床心理士の七海圭子さんを講師に、ミニ講座「 カウンセリングの最前線 ~心と身体のつながり~」を開催しました。人間関係の問題は「 心」と密接に関わっていること、時には暴力や虐待、 ひきこもりなど様々な社会問題につながることもあるなど、 近年のカウンセリングの視点から社会問題を考えるうえでの心のケ アについてお話しいただきました。30人以上が参加し、 熱心に聞いていました。

放課後にはこわかネットのこばてぃ、 もんごーと談笑する生徒もみられました。また、3年生から面接説 練習をやってもらえたらという意見も出てきました。協力してもらえそうな返事がありましたので自分から積極的に声をかけてみてください。

七海さん、こばてぃ( 小林直輝さん)もんごー(櫻井龍太郎さん)、ありがとうございました。

次回は9月29日(木)です。 みなさんのお越しをお待ちしています。