国際

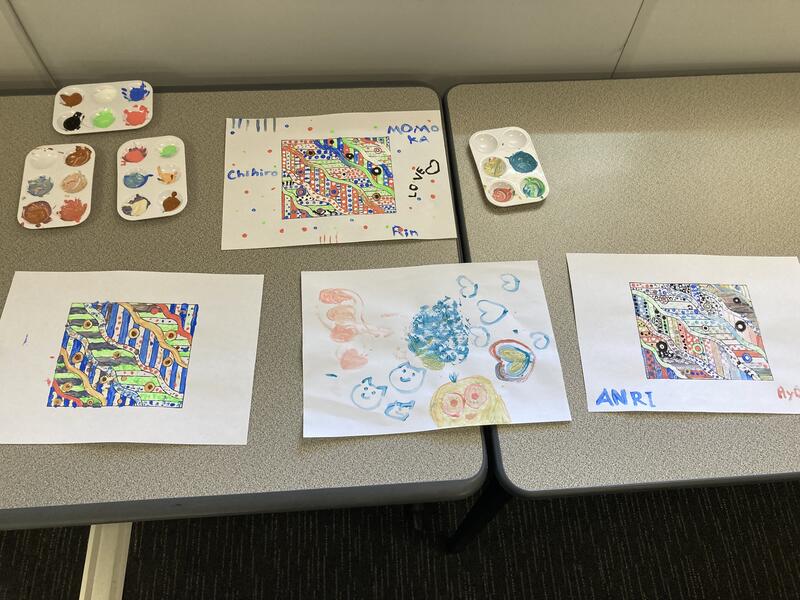

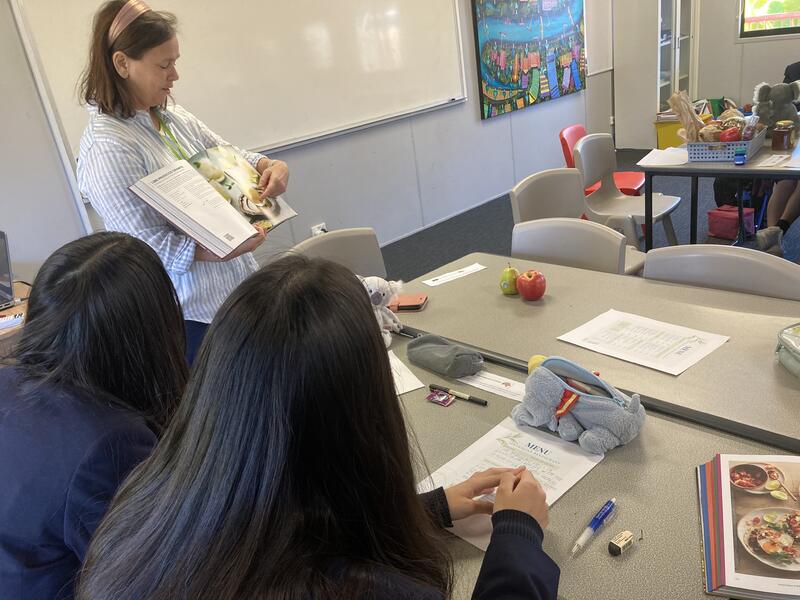

英語のレッスンでは、オーストラリアについてカードや動画などを使ったり、

アボリジニアートを体験したり、ダンスをしたり、

さまざまな活動を通して英語を学びました。

2時間目が終わったあたりに25分ある、Morning Tea の時間には

テス先生がオーストラリアならではの果物や蜂蜜を振る舞ってくれました。

国際

飛行機の遅延などハプニングもありましたが、ブリスベンにも無事到着し、

現地校での研修がはじまりました。

2班に分かれ、バディと一緒に一日一緒に現地の授業に参加する班と、

本校生徒だけの英語レッスンの班に分かれて活動します。

オールイングリッシュの環境に苦戦しながらも楽しんでいる様子でした。

進路

進路

6月27日(木)に、2学年主催で『上級学校見学会』を実施しました。

生徒の希望をもとに大学・短大・専門学校など6つのコースに分かれて、上級学校を見学してきました。施設などの学習環境を確認したり、模擬授業を受けたりする中で、上級学校で学ぶイメージを膨らませることができたようです。刺激を受けた生徒も多かったようなので、この経験いかして進路探究を深めて欲しいと思います。

なお、『進路だより 第4号』でも詳細をお伝えしますので、ぜひご覧ください。

【生徒の感想】

〇東北学院大学の五橋キャンパスに行きました。まず初めに感じたことは、キャンパス内の建物がとてもきれいだったことです。私は今回参加するまで、大学に行ったことがなかったため、とても驚きました。一番印象的だったのは、自習スペースが充実していたことです。ラーニング・コモンズという部屋には机やソファ、誰でも使用できるパソコン、プリンターが設置されていた。また、図書館もすばらしく、勉強のための環境が整っており、私立大学のすごさに圧倒された。自分の進路を考える良い機会になった。(2-1)

〇実際の施設を見学してみて、学校の雰囲気などが分かりました。子どもの成長過程の話を聞いたり、子ども目線で粘土やおままごとを体験でき、貴重な見学会となりました。これから積極的にオープンキャンパスなどに参加し、進路活動に生かしていきたいです。(2-2)

〇私は国際マルチビジネス専門学校に見学に行きました。ホテルやブライダル関係を専門的に学び、他国語の能力を培うことができる学校です。時刻のずれた時計で時差の勉強をしたり、ホテルを模した教室で自習したり、生徒が考えた旅行プランで実際に旅行に行ったりと、実践的に学ぶ機会が多いという印象でした。学校の周りにはホテルが多く、学校で学んだことを放課後にホテルなどでアルバイトで活かしている生とも多いそうです。他国語を学ぶ授業では、英語力向上に特化したコースと、多言語学習が可能なコースがあります。特に英語力向上には期待できるそうで、TOEICの点数を例にいうと、卒業する頃には700点ほど取れる生徒もいるようです。実習ではテーブルセッティングの体験をしました。改めてテーブルマナーを学んだり、食器の置かれ方の理由などの新しい知識を得たり、ナプキンでバラの作り方を教えていただいたりと、とても充実した時間になりました。(2-3)

〇私は上級学校見学会で仙台理美容専門学校に行きました。この学校では、美容と理容の国家試験の勉強が中心であり、他にも自分で選択したメイクやネイルなどのコース別での勉強もできます。また、ここの学校の先生方は全員、卒業生で技術の高い人をスカウトしているので指導力が高く、生徒への愛も大きいそうです。さらに校内にはトータルビューティサロンを生徒のために作り、そこで実際にお客さんを接客することもできるそうです。専門学校を選ぶ際には、イメージや決めつけで選んではいけないとおっしゃっていました。また、1つ技術だけでなく様々な技術を身につけ、自分の強みにしていくことが大切ということが分かりました。(2―4)

進路

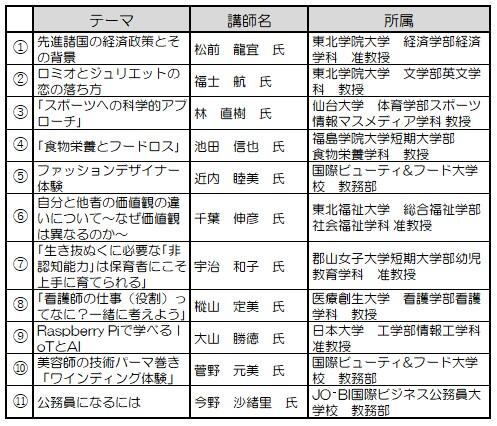

6月27日(木)に1学年対象の『出前講座』を開催いたしました。

大学教授や専門学校の先生方から講義を受けることを通して、進路意識を高めるとても良い機会となりました。1年生の早い時期であり、進路希望が明確になっていない生徒が多いですが、この貴重な機会を機会を生かし、高校生活最初の夏休みを活用して少しずつ進路探究を深めてほしいです。

《生徒の感想》

〇私は公務員就職と経済学の講座を受講しました。最初の公務員講座では公務員の細かな仕事内容や、目指すにあたっての工夫などを主に教えていただきました。私の将来の選択肢に公務員が入っていたため、とてもためになりました。2講座目の経済学では、日常生活と結びつけて経済のしくみについて教えていただき、とても分かりやすく学ぶことができました。このような機会はとても貴重な経験であり、今後の進路に向けて生かしていきたいと思いました。(1-1)

〇ウクライナ侵攻によって日本や世界はどのような政策をとったのかを学べました。日本は金利を下げたが、アメリカは金利を上げており、どうして政策が違うのかを講師の先生の体験を含めて教えていただきました。私は日本の物価は上がったが、それはなぜなのかを知りませんでした。今日学ぶことができて良かったです。日本とアメリカの価値観の違いから政策も違うことを知れて、とても面白く学ぶこと賀できました。(1-2)

〇2種類の講座を通して、これから将来に役立つようなことをたくさん学ぶことができたと思います。私の将来の夢はまだ正確には決まっていませんが、興味のあるジャンル全体について知ることができたので、とても良い経験になりました。今日学んだことを生かして、じっくり考えながら、自分が希望する道へ進めるように頑張りたいと思います。(1-3)

〇私は服飾・ファッションの分野の講座を受講しました。ファッションデザイナーの体験として服のデザインをしました。最初はどうしていいのか分からなかったけど、実際やってみると楽しかったです。また、他の人のデザインを見ても、様々なアイデアがあって楽しかったです。今回学んだことを進路に生かせるようにしていきたいと思います。(1ー4)

お忙しい中、講義をしていただいた講師の先生方ありがとうございました。

今回の経験を生かして早期の進路希望の確立につながるように生徒の今後の活動に期待したいと思います。まずは夏休み中に積極的にオープンキャンパスに参加するなど、アクションを起こしてみましょう!!

進路

先日まで載せておりましたエクセルシートの座談会の選択に誤りがありました。

恐れ入りますが、新たなシートのご利用をお願いいたします。

体験入学申し込みシート.xls